Doğu Almanya’dan Gezi’ye Jestler ve Toplumsal Mücadelelerin Dili

Burak Üzümkesici found me in outside the opening at bb12 this summer to ask me about my work with the Archive of Gestures. He said he was still trying to process his experience during the Gezi Park occupation ten years ago and was writing about it through the notion of repetition. This turned into a conversation about the communicability of and between – supposedly failed political struggles – that continued through the autumn and winter, and that became very meaningful for both of us. Out now in Turkish on the feminist website https://www.5harfliler.com/dogu-almanyadan-geziye-jestler-ve-toplumsal-mucadelelerin-dili-elske-rosenfeld-ile-soylesi/

Read More

Sanatçı ve akademisyen Elske Rosenfeld,* 12. Berlin Bienali’ne, 1989/90 devrimi sırasında Doğu Almanya’daki mücadele deneyimini, Gezi Parkı ve Tahrir Meydanı ile birlikte ele alan video enstalasyonlarıyla katılmıştı. Rosenfeld ile devrimci jestlerden, egemen dilin politik dile nasıl yerleştiğine ve devrimcileri kendi deneyimlerine nasıl yabancılaştırdığına, feminist teorinin açtığı olanaklardan, günümüz küresel hareketlerine uzanan bir hatta konuştuk. Söyleşinin çevirisi de yine Burak Üzümkesici’ye ait .

Burak Üzümkesici – 12. Berlin Bienali’nde yer alan işlerinle başlayalım. Geride bıraktığımız aylarda, iki ayrı mekânda, Hamburger Bahnhof ve Akademie der Künste’de, toplam dört ayrı video enstalasyonu ile programa dahil oldun: Gezi Parkı ve Tahrir günlerinden birer ve Doğu Almanya’nın (DDR) son günlerine odaklandığın iki video. Buradaki işlerde “isyan ve devrimin nasıl cisimleştiği” sorusunu odağına alarak, bu cisimleşmeyi devrimci jestler üzerinden okumaya çalışıyorsun.

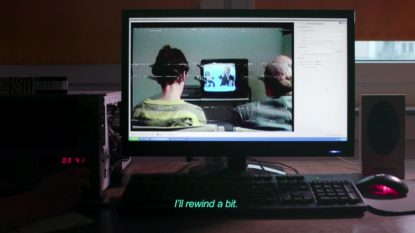

Seçkideki işlerden biri, 2019/2022 yıllarından tek kanallı bir video enstalasyonu olan Konuşma (Gelecek için Bildiriler). DDR’deki 1989/90 ayaklanmalarına katılan politik figürlere ve gruplara, onların deklarasyonları, manifestoları, talepleri aracılığıyla “konuştukları” konulara eğiliyorsun. 2014 tarihli 2 kanallı bir video olan Kesinti’de (Vaziyet Biraz Karışık), devlet temsilcileri ve yeni siyasi grupların yaptığı yuvarlak masa toplantısının dışarıda toplanan kalabalığın sesleriyle “aksatıldığı/kesintiye uğratıldığı” bir sahneyi izliyoruz. Döngü’de (Bir Tur Daha) ise, protesto dalgasının sona ermesinin ardından Tahrir Meydanı’ndaki çadırların etrafında “dönüyor/tur atıyoruz”. Yine aynı yıla ait, mekâna özgü bir enstalasyon olan Durma’da (Duran Adam/Merkezler) ise bizi Taksim Meydanı’nın “merkezinde” hareketsiz duran adamın önünde -ya da arkasında- “durmaya” davet ediyorsun. Ek olarak beşinci bir iş, bir QR kod aracılığıyla çevrimiçi olarak izlenebilen 2018 tarihli Tekrarlama (Denemeler/Çerçeveli). Yuvarlak Masa toplantısında bulunan bazı kişilerin, kendi siyasi yapılarının seçim kampanyası için reklam hazırlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Çalışmalar başarısızlıkla sonuçlansa da, sen 1990 yılına ait bu video klipleri yeniden ortaya çıkarıyor ve onlara yeni bir çerçeve ekliyorsun.

Elske Rosenfeld, Repeating (Versuche/Framed) [Tekrarlama (Denemeler/Çerçeveli)], 2018, Jestler Arşivi serisinden, 2012–22; ekran resmi, sanatçının izniyle

Yanılmıyorsam, 2013 yılından bu yana “Devrimci Jestler Lügati” adını verdiğin bu projeye belli aralıklarla devam ediyorsun. Toplumsal hareketleri ya da 1989 gibi tarihsel kırılma anlarını hatırlama ve anlamlandırma biçimlerimize dair bir arayış bu. Bu olayların bize önerdiği farklı bir gramer var ve biz henüz bu farklı dili konuşacak araçlara sahip değilmişiz gibi ya da onlarla ne yapacağımızı bilemiyormuşuz gibi bir tez ileri sürüyorsun sanki. Neydi çıkış noktan ve geldiğin nokta itibariyle oluşan jest dağarcığı sende nasıl yankılanıyor?

Elske Rosenfeld – Öyle gerçekten, bu proje epeydir yoldaşlık ediyor bana. Yaptığım araştırmaları “Devrimci Jestler Lügati” başlığı altında bir dizi jeste ve buna bağlı olarak da sanat pratiğine ve yazılara dönüştürmeye 2013’te başladım. Bienal’de bu dört enstalasyonu “Jestler Arşivi” başlığıyla sergiledim. Projenin bu yeni sürümü www.archiveofgestures.net adresinde çevrimiçi olarak da varlığını sürdürüyor. Orası, her biri araştırma materyallerinden yola çıkarak hazırlanmış bir video ve yazı içeren farklı jestleri birarada sunmama imkân veren, ayrıca mevcut işler ve yenileri etrafında projeler ve işbirlikleri başlatmama olanak tanıyacak bir araştırma arşivi veya platformu işlevi görüyor.

Devrime ve özellikle de 1989/90 olaylarına olan ilgim çok daha eskilere dayanıyor tabii. 1989/90 döneminde gençtim ve memleketim olan Doğu Almanya’nın Halle kentinde eylemlere katılıyordum. Ekim 1989’daki ilk gösterilerden Ekim 1990’daki Almanya’nın sözde yeniden birleşmesine kadar geçen ayların benim için politik olarak belirleyici bir etkisi oldu. Kolektif olarak yaşadığımız özgürleşme pratikleri bende derin etkiler bıraktı; mesela okulda ya da yürüyüşler ve toplantılar sırasında, daha adil, demokratik, eşitlikçi ve ekolojik bir toplumun nasıl örgütleneceğine dair yaptığımız tartışmalar geliyor aklıma. Bir süre sonra o sahiplendiğimiz kolektif yaşam sekteye uğradığında ise o ölçüde derin bir hayal kırıklığı ile kalakaldım. Devrimin yerini muhafazakâr, milliyetçi bir projeye bırakması, aşağıdan yukarıya öz-güçlenmeyi ve kolektif tartışma pratiklerini sona erdirmekle kalmadı, aynı zamanda bunları neredeyse bir kez daha politik olarak tahayyül edilemez hale getirircesine sildi.Bu devrimin tarihinin -ulusal birliğin restorasyonu ve kapitalizmin ya da liberal demokrasinin zaferi olarak- anlatılma biçimi ile bir öznesi olduğum radikal özgürleşme pratiklerimiz arasındaki o kopukluk ise bir tür suskunluk olarak karşılık buldu bende. Yine de bu kopukluk, hissettiğim bu boşluk, düşünme ve üretme yönünde güçlü bir itkiye dönüştü.

Elske Rosenfeld, Circling (Another Round) [Döngü (Bir Tur Daha)], 2012/22, Jestler Arşivi serisinden, 2012–22; 12. Berlin Bienali enstalasyon görünümü, sanatçının izniyle

Bu kopukluğa ve bu deneyime jestlerle, yani devrimin bedensel, geometrik, felsefi ve duygulanımsal yönlerini birbirine bağlayan bir dizi figür aracılığıyla yaklaşma fikri birtakım gözlemlerden kaynaklanıyor: İlk olarak, ne zaman diğer katılımcılarla olaylar hakkında konuşmaya çalışsam, buna karşılık gelen bir dil bulma konusundaki ortak yetersizliğimiz hep o eksikliği veya boşluğu gösteriyordu. Aynı zamanda bunun bedensel bir karşılığı olduğu gerçeği de ortaya çıkıyordu. Konuştuğum kişiler, “naif,” “ütopik,” “yenilmeye mahkûm” gibi, egemen tarihyazımının kendi sözlüğünden dilimize soktuğu kelimeleri kullanarak kendi öz-güçlenmemizi ve vizyonlarımızı yadsıyorlardı. Halbuki o anda bedenleri bu kelimelerin içeremeyeceği şeylerle doluydu: umut, neşe, hayal kırıklığı ve acı – hepsi sanki 1990’dan bu yana zaman hiç geçmemiş gibi hızla yüzeye çıkıyordu. İkinci önemli sezgi, ya da metodolojik ipucu diyelim, 2011 yılında yeni küresel devrim ve hareket dalgasının başlamasıyla geldi: Arap Baharı ve onun esinlediği işgâl hareketleri. İnsanlar olumsuz anlamda “tetiklenme”den bahsediyor, hani bir başkasının hikâyesi eski bir travmayı yeniden yaşamanıza neden oluyor ya. Gel gör ki, benim için ayaklanmayı haberlerden, daha da önemlisi bazı Mısırlı arkadaşlarımın facebook paylaşımlarından takip etmek, doğrudan kendi geçmiş deneyimlerimle bağlantı kurmamı sağladı. Kahire’deki, daha sonra Gezi sırasında İstanbul’daki arkadaşlarımla, hatta sonrasında 2014’te Ukrayna’daki ve 2020’de Belarus’taki ayaklanmalara katılanlarla konuştuğumda, nihayet farklı yer ve zamanlarda yaşadığımız deneyimleri kat edecek ortak bir lügat üzerinde çalışmak için yeni bir şans doğduğunu hissettim.

“Jestler Lügati” bu sezgileri işleyip onlara biçim vermenin bir yoluydu. Bu olaylara ilişkin rapor ve belgelerin peşine düştüm ve tüm bu farklı yer ve zamanlarda tekerrür ettiğini gördüğüm gerçek görüntülerden ve daha soyut motiflerden -fiziksel, geometrik, zamansal figürler ile fiziksel hareket ve jestlerden- oluşan bir koleksiyon topladım. Bahsettiğim “Jestler Arşivi” işlerinde olduğu gibi, sanat çalışmalarımın ve metinlerin çıkış noktası bunlar oldu. Bu çalışmalarda jestler olayları birbirine eklemleyen mafsallar gibi, 1989’u Kahire’den veya Gezi’den görüntülerle düşünmeyi mümkün kılıyor, ya da tam tersi. 1989 ve bu ayaklanmalar arasında oluşan rezonans sayesinde 1989 hakkında bir şeyler öğrenmekle kalmadım, aynı zamanda 1989 üzerine çalışmam da bu olayların aktörlerinde yankısını bulmuş gibi görünüyordu – tıpkı sende bulduğu gibi. Bu karşılıklı tanıma ve etkileşim anları çalışmalarımın bir parçası ama aynı zamanda ödülleri de.

Burak – Mafsal olarak jest fikri üzerinde durmak istiyorum, lügatten bir kelime/jest seçerek: Durma veya durağanlık. Yaklaşık son otuz beş yıla baktığımızda, Tiananmen meydanında, tankın önünde duran adamdan, Gazze’de Rachel Corrie’ye, Gezi eylemlerindeki Duran Adam’a ve İran’da Vida Movahhed’in başörtüsü eyleminden günümüzde feminist ayaklanmadaki binlerce kadına, durmanın, durağanlığın politik gücüne tanık olduk. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru, İran sokaklarından L imzasıyla yazılan ve çok ses getiren o muazzam yazıda[1] video çekerek öfkelerini dile getiren kadınlardan farklı olarak, Vida Movahhed’in sessiz eylemine vurgu yapıyor ve onun fotoğrafının dolaşıma girmesiyle ortaya çıkan güçlü etkiyi bu videolarla karşılaştırıyordu: “Gündelik bir durum anlatısından tarihsel bir durumun yaratılmasına geçiş” anlamına geliyordu onun için bu durağan figürün imajı. Temsili bir ilişki kurmadan, tüm sorunları tek bir imgede yoğunlaştıran bir sessizlik anı. Elden ele dolaşan bir fotoğraf imajı. Hayatın öylece akıp gidişine isyan eden, akışı ve sürekliliği sekteye uğratan bir figür ve onun imajı. Bilhassa durağan imajın bir vaat içerdiğini vurgulayışı ve durağanlığı insanların harekete geçmesiyle ilişkilendirmesi çok ilham verici. Dediğin gibi, benim için bir jest aracılığıyla, İran ve Gezi arasında çekilen bir hat; mücadelelerin birbirleriyle girdiği diyalog. Diğer coğrafyalarda da, yol kapatmalar, grevler, işgal ve blokajlar gibi, akışı durdurmaya yönelik eylemler yeniden yükselişte. “Her şeyin ‘olduğu gibi sürüp gitmesi,’ budur felaket.” Benjamin’in bu meşhur sözü, güncel hareketlerin mottosu gibi.

Elske Rosenfeld, Speaking (Statements for the Future) [Konuşma (Gelecek için Bildiriler)], 2019/22, Jestler Arşivi serisinden, 2012–22; 12. Berlin Bienali enstalasyon görünümü, sanatçının izniyle

Elske – Evet, L’nin o metni çok güzeldi! Metin sadece durağanlık -kararlı olmak, gerçek anlamda bir duruş sergilemek ve bir imaj yaratmak için zamanı askıya almak- hakkında değil, aynı zamanda protesto ve imaj arasındaki döngüsel ilişkiye dair, tabii bir de taklit ve tekrar pratiği hakkında da çok güçlü sözler sarfediyor. İranlı aktivistlerin yarattıkları, daha doğrusu kendilerinin de dönüştükleri imajları ben militan imajlar olarak görüyorum, yani senin de haklı olarak vurguladığın gibi, isyanı dışarıda bir yerlere temsil etmeyi değil, onu nasıl sürdüreceğini dert edinen imajlar. İmajların bu şekilde kullanılması, son dönemdeki isyanların çoğunda gözlemlediğim bir şey. Örneğin 2012’de Kahire’de, Mosireen Kolektifi/Tahrir Sineması’ndan aktivistlerin çalışmalarından çok etkilenmiştim; farklı mahallelerde kurdukları seyyar açık hava “sinemalarında” protestoların görüntülerini gösteriyorlardı, ki o dönemde sırf bu amaca hizmet ediyordu bu sinemalar.[2] 2014’te İstanbul’dayken konuştuğumuz bir sanatçı, uluslararası sanat camiasından gelen protestoların anlık temsillerini, anlık görüntü taleplerini reddetmeleri gerektiği konusunda sanatçılar arasında -konuşularak mı yoksa kendiliğinden mi varıldığını şimdi hatırlayamadığım- bir anlaşma olduğundan söz etmişti. Oldukça güçlü bir tavır bu bence; diğer şeylerin yanı sıra, eleştirel sanat dünyasının “alternatif” duyarlılık ekonomilerine burun kıvırıp, protestonun anında metalaştırılmasına da direndiği için.[3]

1989 üzerine yaptığım çalışmada, dönemin nispeten sınırlı teknolojik olanaklarına rağmen, devrim sürecinde görüntülerin nasıl kullanıldığına da bakıyorum. Örneğin, Kesinti’de kullandığım Yuvarlak Masa görüntüleri bana militan bir film pratiği olarak adlandırabileceğim bir şeyin parçası gibi görünüyor. Yuvarlak Masa’nın ilk toplantısı sırasında, bağımsız bir belgeselci olan Klaus Freymuth oturumun gayri-resmi kaydını tutmak üzere davet edilmişti. Yeni siyasi gruplardan birinin üyesi olarak oradaydı. Gidip kendisini ve kamerasını en iyi görüş noktasına, yani “iyi” bir cephe çekimi yapabileceği bir yere değil, siyasi mensubiyetine uygun olarak, bağlı olduğu muhalif kanadın arkasına yerleştirdi. Bu konumlanma, masanın en aktif -muhalif- tarafındaki yüzlerin ve bedenlerin biraz yandan ve arkadan görüldüğü tuhaf, çarpık bir görüntü üretiyor. Böylece bedenler kademeli olarak birbiri ardınca sıralanıyor, genellikle birbirlerinin önüne geçiyor ya da birden fazla baş veya uzuvla tek bir bedende birleşiyor. Bu şekilde tertiplenmiş bir kamera tarafından üretilen parçalı ve birleşik kolektif beden benim için büyüleyici. Diğer yandan, bu işte aynı zamanda bu tür görüntülerin devrimden sonra üstlenebileceği politik işlevi de sorguluyorum. Kaybolmuş ya da tarihsel anlatıdan silinmiş, fakat bu türden belgeler aracılığıyla hâlâ geri kazanılabilecek tarihsel bir gerçekliğe tanıklık eden görüntüler bunlar.

Elske Rosenfeld, Interrupting (A bit of a Complex Situation) [Kesinti (Vaziyet Biraz Karışık)], 2014, Jestler Arşivi serisinden, 2012–22; 12. Berlin Bienali enstalasyon görünümü, sanatçının izniyle

Burak – Kendini nerede konumlandırdığının geçmişi hatırlama biçimini nasıl değiştirdiğini görmek gerçekten çok ilginç. Kendi deneyimimize dair belleğimizi diri tutacak aktif bir çabanın içinde olmadığımız sürece, o masanın diğer tarafında oturan egemenlerin dili, senin de az önce dediğin gibi, kendimizi naif ütopyacılar olarak görmemizi sağlayacak hikâyeler bizim dilimize de yerleşebiliyor. Gezi’de ya da farklı bir coğrafyada, başka bir dünyanın kapısını kendi elleriyle aralayıp, toplumsal özgürlüğü kendi bedenlerinde tecrübe edenler, egemen söylemi yeniden üretir hale gelebiliyor. Düşünce izleğimiz örgütsüzlük, lider ya da politik programın olmayışı, iktidarı devirememek gibi kriterlere göre başarı-yenilgi spekturumuna indirgendiğinde ise, mücadelelerimizin o an farkına varamadığımız katmanlarını keşfedemiyoruz. Akabinde gelen karamsarlık ve teslimiyet duygusunun, kendi gücünü önemsizleştirmenin bununla da bir ilgisi olmalı.

Bir yazında sanat bağlamında şöyle diyorsun: “Batılı sanat anlayışları sadece Doğu Alman sanat pratiklerini görüş alanından çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda ve belki de daha önemlisi, onun estetiğinin ve politikalarının okunabileceği maddi ve söylemsel bağlamları da sildi.”[4] Sanırım Gezi gibi olaylarda şaşkınlık hissi veren, şeyleri bambaşka türden alımlamamıza neden olan şey, yeni “bağlamlar” kurmamızdan, Georges Didi-Huberman’ın sözcükleriyle kendi sahnemizi, politik ifadelerimizin görünür olduğu sahneyi kurmamızdan kaynaklanıyor.[5] Bu nedenle, olay sonrasında, yani sahne dağıldığında, zihinlerimizin sömürgeleştirilmesine direnebilecek, ayaklanmalar gibi istisnai kolektif deneyimleri okunur kılacak ve rasyonelleştirmeye yardımcı olacak araçlara daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Sanat, devrimci bir momentin yokluğunda bize bu deneyleri yapacak bir bağlam, seninki gibi sanatsal pratikler ise bu deneylerin alet çantasını sunuyor.

Elske – Çok önemli bir noktaya değiniyorsun: isyan ve devrimlerin başarı ya da yenilgilerinin tartışılabileceği söz dağarcıklarının -anlamlandırma bağlamlarının veya “sahnelerin”- başkaları tarafından değil, yine bu isyan ve devrimler tarafından üretilmesi gerektiği gerçeğine. 1989’dan bu yana gerçekleşen devrimlerin ortak noktalarından biri, liderlere yönelik bir ilgilerinin olmayışı gibi, devrim sonrası geleceğe dair önceden belirlenmiş bir vizyon veya planlarının da olmamasıdır. Bu devrimlerin ya da protestoların gerçek, yapısal bir değişime ulaşamamasının genellikle böyle açık bir hedefin eksikliğinden kaynaklandığı düşünülür. Ancak, ben -Bini Adamczak’ın Rus devrimi hakkındaki çalışmasında yaptığı ayrımdan ilham alarak- bu devrimlerin hayal kırıklığı yaratan sonuçlarının kendi iç başarısızlıklarından -tutarlı bir vizyona sahip olmamalarından yahut kendi iç çelişkilerinden- ziyade, dışarıdan aldıkları yenilginin bir ürünü olduğunu düşünüyorum.

İster elit kesimden olsun, ister Doğu Almanya örneğindeki gibi Batı Almanyalı muhafazakâr yöneticiler arasından olsun, genellikle çok daha geniş imkân ve kaynakları elinde tutan aktörler, devrimci süreç yeni politik ve toplumsal biçimlerini kurumsallaştırma fırsatı bulamadan kendi gündemlerini dayatıyorlar. Bu tarz bir el koyma ile birlikte devrimin kendi dilini yaratmaya başladığı süreç de sona erer – senin yukarıda tarif ettiğin şekilde: devrimciler kendi tarihlerini anlamlandırmak için statükonun (ya da Benjamin’in deyişiyle tarihin galiplerinin) bilindik söz dağarcıklarını ödünç almak zorunda kalırlar. Bu durumda sanat, devrimci deneyimin bu egemen tarihyazımında anlaşılmaz hale gelen kısımlarının yeniden aktarılabileceği bir alan haline gelebilir.

Burak – Kristin Ross, Mayıs ’68 ile ilgili kitabında tarihçiler ile birlikte sosyologların yaklaşımlarını da dahil ediyor “yenilgi” söylemine su taşıyan bu dış faktörler arasına. Ona göre sosyoloji her daim bir toplumsal olayın “ölçülmek, kategorize edilmek ve hapsedilmek için yargılandığı bir mahkeme görevi görmüştür.”[6]

Elske – Üzücü bir şey bu, çünkü daha militan bir sosyoloji, bu devrimlerin canlılığı içinde açığa çıkan yeni siyasete yaklaşmak için harika bir araç olabilir. Şüphesiz bu canlılığı Gezi Parkı’ndaki yaşantıdan biliyorsun: geleneksel anlamda bir liderlik olmaksızın gıda, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçların nasıl organize edildiğini. Mısır örneğinde Asef Bayat, ayaklanma ve işgaller sırasında patlak veren ama aynı zamanda varlığı belli bir düzeyde devrimci dönemin öncesine dayanan ve sonrasında da varlığını sürdüren bu tarz öz-örgütlenme biçimleri üzerine nefis bir araştırma yaptı.[7] Devrimlerin, çoğu zaman aktörlerinin kendi niyetlerinin ya da kavrayışlarının ötesinde, politikalarını pratik olarak nasıl ortaya koyduklarını anlamak için hem ampirik hem de kavramsal düzeyde yapılması gereken işler olduğunu düşünüyorum. Devrimi sistem değişikliği olarak düşünen eski Marksist devrim anlayışının ötesine geçen politik kavram ve metodolojilere ihtiyacımız var, aynı zamanda bu, örneğin Jacques Rancière’inki gibi, “politik olanı” salt bir kesintiye uğratma, salt bir olumsuzlama olarak ele alan daha yakın zamanlı kavrayışların da ötesine geçmeyi içermeli. Judith Butler,[8] Veronica Gago[9] ya da Ewa Majewska[10] gibi, devrimin gündelik yaşamına bakan feminist yaklaşımlar bu açıdan daha elverişli görünüyor; hepsi de son dönemdeki isyan ve devrimlere ilişkin analizlerini eylemcilerin bedenlerine yönelerek geliştiren yaklaşımlar bunlar. Devrimin politikasını, minör ve majör düzeyler arasında cereyan eden bir şey olarak anlıyorlar, yani daha önceki feministlerin politik niteliğini görmemizi sağladığı “küçük” bakım ve destek edimleri ile devrimlerin sıradışı “kahramanlık” momentleri arasındaki bir ilişki olarak kavrıyorlar. Bu yaklaşımları çok faydalı buluyorum, çünkü sıradışı olanın içinde sıradan olanı ararken, aynı zamanda günlük yaşamın en olağan halinde radikal değişim olanaklarını bulmamızı sağlıyorlar. Devrimin bedenlerde nasıl tezahür ettiği benim de peşine düştüğüm soru – ama aynı zamanda devrimin sona erdiği ilan edildikten sonra özgürleştirici bir bilgi veya itki olarak bedenlerde nasıl yaşamını sürdürdüğü sorusuyla da ilgileniyorum. Sanırım 1989/90 devrimi üzerine -sanat projelerim ve aynı zamanda yakında çıkacak olan kitabım aracılığıyla- yaptığım çalışmalar bu tartışmaya bir şeyler katabilir, çünkü bu örnekte resmi tarih ile bedenlerdeki karşı-bilgi arasında uzun zamandır süregelen bir gerilim var.

Burak – Bir de somut bir gerilimden, ayaklanmalar sırasında bedenlerde oluşan fiziksel gerilimden söz edelim; “Jestler Arşivi”nden bir diğer örnekle. 17 Haziran 2013’de, polisin Gezi Parkı’nı zorla boşaltılmasından iki gün sonra Duran Adam’ın (Erdem Gündüz) sekiz saatlik sessiz duruşu vuku buldu. Onunla birlikte de, polisin ne yapacağını bilemeyişi, devlet aklında yarattığı afallatıcı etki, Türkiye’nin her bölgesinde meydanlarda beliren ve günlerce duran insanlar… Geçtiğimiz aylarda da senin aracılığınla Duran Adam’ı, Berlin’in merkezinde, Pariser Meydanındaki Akademie der Künste binasının içinde ve onun camlı ön cephesinin eşiğinde dururken gördük. Birbirine metal bir strüktür ile bağlı, paralel duran iki ayrı monitör yerleştirmişsin. Birinde Gündüz’ün yüzü bienal alanına dönük ve binanın girişine doğru bakan bir konumda. Diğer monitörde görülen sırtını ise Brandenburg Kapısına veya hatta biraz daha ilerideki parlamento binasına dönük olacak şekilde yerleştirmişsin. Bu haliyle, bir yandan da turistler için meydanın kenarında sergilenen bir dijital direniş heykelini andırıyor. Hatta Brandenburg Kapısının üzerindeki emperyal sembol quadriganın o görkemli şahlanışıyla, duran adamın sükutunun yarattığı etkileyici bir kontrast var. Kulaklığı taktığımızda ise Taksim meydanındaki sesler ile Vito Acconci’nin 1971’de kaydettiği, işaret parmağını kameraya doğrultarak 23 dakika boyunca sabit durduğu video işinin seslerini duyuyoruz. Duran Adam’ı ve Acconci’nin işini niteleyen jest, durağanlık. Her ikisinin de performanslarında ısrar ve hatta inat var. Akışla, o ilerlemeci beklentiyle, yeni bir duruma geçiş yapılması beklentisiyle oynuyorlar. Nihayetinde “yeni” ortaya çıkmıyor. O beklentinin yarattığı toplumsal gerilime, sanatçının bedeninin içinde yoğunlaşan, kaslarda, eklemlerde oluşan gerilim dahil oluyor. Dolayısıyla bizim durağanlık olarak tarif ettiğimiz şey aslında bedenin içindeki psiko-fiziksel dinamik ve dışındaki toplumsal dinamik arasındaki bir eşik deneyimi. Sen de sanatçı olarak bu inadı devralıyorsun ve ısrarla kameranı bu jestlere yöneltiyor ya da mikrofonunu seslerine tutuyor, onları hem çoğaltıyorsun, hem de onlara ve alımlanma biçimlerine müdahale ediyorsun.

Elske– Erdem Gündüz’ünjestine dair yaptığım bu iş, başka bir sanatçıyla (ya da sanatçılarla demeliyim, çünkü senin de vurguladığın gibi, Vito Acconci’nin işine de bir karşılık veriyorum) bir diyaloğa girmek bakımından buluntu görüntülerle yaptığım diğer işlerden farklı. Gündüz’ün jesti hem bir sanat, hem de bir protesto biçimi ve inanılmaz güçlü bir etkisi var. Gündüz’ün jestini belirli bir mekâna ve bir sanat sergisi bağlamına taşıyan bu işin jeste verdiği tepkiyi ya da ona dahil ettiği bazı katmanları vurgulamana sevindim. Ben de bazı fikirler eklemek isterim. İlgimi çeken şeylerden biri, Gündüz’ün geçici bir heykel üretmesiydi ve bence bu, kendi canlı bedeninden oluşması ve böylelikle kendini süreksiz ve savunmasız kılması anlamında bir gayri-kahramanlık (non-heroic) heykelidir. Kulaklıklardan duyulan ses için internette bulduğum, Gündüz’ün polis tarafından arandığı ve vücudunun her yerine dokunulduğu -ki bu basbayağı şiddet- video görüntülerinden örnekler kullandım. Benim yorumumda, Gündüz’ün jesti bir metal strüktüre entegre edilerek daha da heykelsi bir hal alıyor ve bir tür anıta dönüşüyor. Ama yine de durağan diyemeyiz, aslında kıpırdanıyor. Gündüz’ün eylem fotoğraflarının bir el kamerasıyla filme alınması neticesinde, Gündüz’ün jestinin tüm dünyayı dolaştığı o imaj yeniden canlanmış oluyor. Bu şekilde, hareketsiz durmanın, fizyolojik olarak, mikro hareketlerin çokluğunu ve yoğun bir titreşimi içerdiği de görünür hale geliyor. Fakat bu kez titreşen ve salınan, süreksiz, sabitlenemeyen bir imaj üreten Gündüz’ün değil, benim bedenim. Benim müdahalemin (ya da gayri-müdahalemin) minimalizmi, onun jestinin minimalizmini tekrarlıyor. Çalışmalarımda bu minimalizm, izleyiciyi durağanlığa, izlerken yavaşlamaya davet ediyor. İzleyicinin kendini suskunlaştırmasıyla, hem işin içinde ve dışında olanlara, hem de kendi deneyimine dair daha fazlasını duyumsayabileceği şekilde algısını uyarlayabilmesi ihtimaliyle ilgileniyorum.

Elske Rosenfeld, Standing Still (Standing Man/Centers) [Durma (Duran Adam/Merkezler)], 2022, Jestler Arşivi serisinden, 2012–22; 12. Berlin Bienali enstalasyon görünümü, sanatçının izniyle

Üçüncü olarak, senin de doğru bir şekilde gözlemlediğin gibi, monitörlerin konumlandırılmasının önemine değinelim. Taksim Meydanı’nda Gündüz’ün yüzü Atatürk portresine dönüktü. Türkiyeli bazı arkadaşlarım bu kemalist, milliyetçi yönelim nedeniyle onun bu jestinden rahatsız oldular. Benim bu jesti yorumlayışımda Gündüz ulusal bir sembol ya da milliyetçiliğin sembolü olan Brandenburg Kapısına sırtını dönüyor ve bir Doğu Alman olarak benim için özel bir anlamı var bunun. Almanya’nın birleşmesinin sembolüne dönmüş olan elbette benim sırtım, zira bu birleşmenin gerçekleşme şekli, benim devrime dair deneyim ve umutlarımla tezat oluşturuyor. Bununla birlikte, enstalasyonun Akademie der Künste’de yer alması benim için ek bir katman oldu. Çünkü bu işin fikri Bienal davetinden önce oluşmuştu ve benim için bu anlamda mekândan bağımsız bir duruşu var.

Burak – Semboller üzerindeki mücadele de sanki gittikçe kızışıyor. Sömürgeciliği simgeleyen, “kahramanlık” heykellerinin ya da anıtlarının devrildiği, dekolonizasyon üzerine çalışmaların yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Diğer yandan, Berlin’in göbeğinde, imparatorluk sarayının bir kopyası, DDR parlamentosunun enkazının üzerine, yeniden inşa edildi. Humboldt Forum[11] ismiyle, bir müze olarak, 2021 Temmuz ayında ziyaretçilere açıldı. Almanya’da DDR geçmişi hâlâ bir tabu, kalan ne iz varsa silinmeye çalışılıyor gibi. Birkaç yıl önce Berlin’e geldiğim zaman, Almanca kursunda Berlin tarihi işlenirken DDR geçmişinin ele alınma biçimi beni oldukça şaşırtmıştı. Düşünsene, dil kursundasın, zaten yeni gelmişsin, kimseyi tanımıyorsun ve kendini anti-komünist propagandanın içinde buluyorsun. Sanki Almanya tarihinin en berbat, baskıcı, utanç duyulması gereken dönemi buydu. Yabancılar da hemen bu konuda bilgilenmeliydi. Ara sıra festivallerde DDR üzerine izlediğim filmlerde dahi yaygın olarak bir travma anlatısıyla karşılaştım. Hiç mi olumlu bir deneyim yoktu, günümüze çekip alabileceğimiz bir dinamizm, mücadeleleri besleyebilecek devrimci hayaller ya da dilekler? Hasılı, genel olarak DDR konusunda garip bir sessizlik var gibi geliyordu bana hep.

Elske – Elbette DDR’deki yaşam deneyimi tamamen olumsuz değildi. İnsanlar, bu ülkenin dogmatik ve paranoyak rejimi tarafından uygulanan sosyalizm modeli altında, ona rağmen ve ona tepki olarak karmaşık, çelişkili ve zengin hayatlar yaşadılar. DDR’nin hafızası farklı travmalarla örülüdür; bunların bir kısmı DDR’deki şiddet ve baskı deneyimleriyle, diğer kısmı birleşmeden sonra yaşanan biyografik, sosyal ve ekonomik kopuşun yarattığı travmayla ve son olarak da devrimin kendisiyle, yarattığı umutlarla ve sonra da bu umutların sönmesiyle ilgilidir. Doğu Alman devletinin baskıcı doğasının -ki başlı başına Leninist ve Stalinist harmanlı devlet sosyalizminin özgürlük projesinin başarısızlığının bir sonucudur – neden olduğu travma çetrefil bir konu. Ayrıca birleşmeyle birlikte anma ve tarihselleştirme pratikleri anti-komünist biçimler altında yürürlüğe girmiş, basitleştirici, indirgeyici ve ideolojik yaklaşımlarla da epey sulandırılmıştır. Bu anlatıyı geçersiz kılarak gerçekte sahip olduğu karmaşıklığı ortaya çıkarmak, henüz yeni yeni ele alınmaya başlanan zorlu bir görev.

1990’lardaki ekonomik şok dönüşümünün ve kültürel tasfiyenin yarattığı travmayla ilgili olarak, birleşmeyi ve sonrasındaki süreci alkışlayıp duran bir tutum son yıllarda yerini büyük oranda daha gerçekçi bir yaklaşıma bırakmaya başladı. O yıllarda büyüyen genç bir Doğu Alman kuşağı, daha önceki kuşakların yapamadığı bir şekilde medyaya ve diğer kurumlara girmeye başladı ve o yılları kuşatan sessizliği bozabildi. Birleşmenin başarısızlığı ya da en azından kısmî başarısızlığı hakkında konuşmak mümkün hale geldi.

Bununla birlikte, özellikle dikkatimi çeken ve bu konuşmalarda hâlâ tamamen ve manidar bir şekilde eksik olduğuna inandığım bir şey var, o da devrimin sona ermesinin yarattığı travma. Bu, sohbetimizin başında bahsettiğim devrimin söze dökülemeyişidir; insanların, başarısız olduğu düşünülen diğer devrimler ve politik hareketler -Gezi, Arap Baharı, 1980’lerin başında Polonya’daki Solidarność hareketi- hakkında da benzer şeyler konuştuklarını duyduğum bir fenomen bu. Gücünü kendi eline almaya yürekten inanmışların uğradığı yenilginin ve yenilgiden sonra statükonun yeni ya da eski bekçileri tarafından ütopik, yolunu şaşırmış ya da naif bulunarak yok sayılmanın travmasından bahsediyorum. Bu durum insanları eski umutlarından, hayatı eşitlik temelinde kolektif bir şekilde yeniden düzenlemenin mümkün olduğuna dair inançlarından -ki bu aslında sadece bir inanç değil, kısa bir süre de olsa somut, yaşanmış bir deneyimdi- utanır hale getirdi.

Neoliberal şok dönüşümün travması hakkında artık konuşulabiliyor, çünkü dönüşüm tamamlandı, fakat devrim sonrası travmayı yaratan koşullar hâlâ bizimle. Muazzam bir özgürleşme deneyiminin ardından gelen mahrumiyet hissi sürüyor – bu anlamda hâlâ devrim sonrasındayız. Bu da bu travmayı görmeyi ve onun hakkında konuşmayı çok daha zor hale getiriyor. Almanya’da devrimci pek çok kişinin birleşmeden sonra hissettiği hayal kırıklığı depolitize edilip patolojikleştirildi. Doğu Almanlar, nankör ve politikasız olduklarını imleyen “Jammerossi” etiketiyle damgalanmıştı. Hâl böyleyken, Doğu Almanların yaklaşık yirmi yıllık huzursuzluğu ve 90’ların başındaki kitlesel özelleştirmelere ve 2000’lerin başındaki sosyal kesintilere karşı protestosu dikkate alınmıyordu bile. Protestolar ancak 2014’ten sonra -dil ve amaçları bakımından- sağa kaymaya başladıktan sonra ciddiye alınmaya başlandı. Tabii bu da derin bir konu, ama bence isyanın ve devrimin tarihselleştirilmesi sorununu -onun kalıcı olabilecek bir özgürlük vaadiyle örtüşen uygun bir sözcük dağarcığı sorununu- günümüzün krizlerine yanıt verme kapasitemize doğrudan eklemleyen mühim bir mesele. İnsanların kendi geleceklerini şekillendirme becerilerine olan güvenlerini ya da tam tersine otoriter ayartmalara yönelik duyarlılıklarını büyük ölçüde etkiliyor. Bu anlamda, hem 1989’da DDR’de, hem de 2013’te Türkiye’de yaşadığımız özgürleştirici deneylerin (karşı)anlatısının kurulması üzerine ikimizin de yaptığı çalışmaları tarihyazımı olarak değil, şimdiki zamanda harekete geçme becerilerimizin güçlendiği ve arttığı ya da kısıtlandığı bir mücadele alanı olarak görüyorum.

*Elske Rosenfeld 1974 Halle (Doğu Almanya) doğumlu. Farklı medya ve formatlarda çalışan Rosenfeld’in başlıca çalışma alanları, devlet-sosyalizminin ve muhaliflerinin tarihleri ile 1989/90 devrimidir. Belgeler ve arşivler ise bu hikâyelerin/tarihlerin yeniden ortaya çıkabileceği alanlar oluşturmakta çıkış noktası işlevi görüyor. Halen devam etmekte olan “Jestler Arşivi” projesi, politik olayların aktörlerinin bedenlerinde nasıl tezahür ettiğini ve arşivlendiğini araştırıyor.

**Burak Üzümkesici halihazırda Berlin Freie Üniversitesi felsefe bölümünde doktora tezini yazıyor. Çalışmaları ağırlıklı olarak politik eylem biçimleri, estetik, mimesis teorisi, medya gibi başlıklar etrafında şekilleniyor.

Ana görsel: Elske Rosenfeld, Standing Still (Standing Man/Centers) [Durma (Duran Adam/Merkezler)], 2022, Jestler Arşivi serisinden, 2012–22; 12. Berlin Bienali enstalasyon görünümü, sanatçının izniyle

[1] L, “Bir Kadın Devriminin Figürleri: İmajlarıyla Etkileşen Bedenler” https://www.5harfliler.com/bir-kadin-devriminin-figurleri-imajlariyla-etkilesen-bedenler/

[2] Rosenfeld’in 2012’de Kahire’de yaptığı konuşmanın metni için bkz. “Pictures that refuse to go back inside. An artist talk on revolutionary images”, https://www.eipcp.net/projects/creatingworlds/rosenfeld/en.html

[3] İran bağlamında protestoların metalaştırılması üzerine bir tartışma için bkz. “‘Jin, Jiyan, Azadi’nin Batı’daki Sanat Kurumları Eliyle Metalaştırılması” https://www.5harfliler.com/jin-jiyan-azadinin-batida-sanat-kurumlari-eliyle-metalastirilmasi/

[4] “Sinyaller, Jestler, Kolektif Bedenler,” https://www.5harfliler.com/sinyaller-jestler-kolektif-bedenler/; “Signals, Gestures, Collective Bodies,” http://dissidencies.net/signals-gestures-collective-bodies/

[5] Georges Didi-Huberman, “Conflicts of Gestures, Conflicts of Images,” The Nordic Journal of Aesthetics 27, no. 55–56 (2018): 8–22.

[6] Kristin Ross, Mayıs 68 ve Geriye Kalanlar, çev. Yağız Ay & Fahrettin Ege (Bilim ve Sosyalizm Yayınları, 2017): 16.

[7] Asef Bayat, Revolutionary Life: The Everyday of the Arab Spring (Harvard University Press, 2021).

[8] Judith Butler, Notes Toward a Performative Theory of Assembly, yeniden basım (Harvard University Press, 2018).

[9] Veronica Gago, Feminist International: How to Change Everything, çev. Liz Mason-Deese (Verso, 2020).

[10] Ewa Majewska, Feminist Antifascism: Counterpublics of the Common (Verso, 2021).

[11] Cihan Küçük’ün Humboldt Forum hakkında hazırladığı dosya için bkz.https://e-skop.com/skopdergi/sunus-tear-it-down-and-turn-it-upside-down/6492